「私の仕事場は丘の上にあり、山葡萄と呼ばれるえびづる草や、

野茨や、……野生の無花果などかなり多くの果実が生る。」

山本周五郎は反骨の作家であった。意地の人であった。横浜市立尋常西前小学校を卒業すると、すぐに東京・銀座にあった質店に小僧として働き始めた。幼くして住み込みでコマネズミのように働きつづけたことが、この作家の性根を形成したに違いない。質店の主人にひたむきな働きと向上心を認められるとそれを恩義と感じ、質店の屋号を生涯、自己のペンネームとした。すなわち山本周五郎質店の名をとって作家の名としたのである。意地と性根を持つ少年は、同時に人の優しさに感激するやわらかな感受性の持ち主でもあった。長じてのち、横浜は本牧にもどり、家を構えながら執筆のほとんどを近くの丘にあった間門園という旅館の一室でおこなった。日課として課した執筆を終えると、当時、間門前から走っていた市電に乗って毎日のように伊勢佐木町へ行き、好物のそばを食べ、映画館に入った。その暗がりで周囲をはばかるように、こっそりと弁当を食べる人の姿を何度も見かけ、たまらずそれを数少ないエッセイに書いた。数多くのベストセラー時代小説を書き、大作を書き、黒澤映画の原作となるような優れた小説を書いた周五郎だが、そのもっとも優れた作家的資質は、ひそやかに書かれたこうした短いエッセイにこそあらわれているように思う。いまなお本牧に晩年の周五郎のおもかげを求めて訪れる人のあるのは、それゆえでないだろうか。

「それは小さくまとまった、

北側に山を控えている、可愛い美しい街なのである。」

谷崎潤一郎といえば、東京は日本橋の生まれ。生粋の江戸っ子でありながら東京の下町に飽きて、関西に移住したというイメージが強い。代表作である『細雪』の主たる舞台が大阪であることもその印象を強めているにちがいない。しかし、谷崎といえば実は横浜なのである。というのも、当時、新進気鋭の小説家としてすでに世評高かった谷崎ではあるが、映画作りに熱中していた時期があり、その頃、横浜にあった映画会社の脚本部に顧問として就任しているのである。『肉塊』は、その横浜で映画作りに熱中していた頃の体験が色濃く反映された作品。映画好きで、ハイカラ好きの谷崎が、元町通りを興奮して歩いている様子が伝わってくるようだ。その映画会社の顧問であった時期、谷崎は本牧、つぎに山手に住んでおり、関東大震災の被害を受けてやむなく神戸に引っ越したという。同じ港町に引っ越したのは偶然か、横浜への絶ちがたい思いからか。いずれにせよ、神戸に引っ越して谷崎は、ただちに中期の傑作となる『痴人の愛』を発表する。谷崎潤一郎その人を彷彿させる主人公が、小悪魔的な少女ナオミとの愛に溺れていくさまをスキャンダラスに描いた傑作の舞台は、ここでも横浜であった。

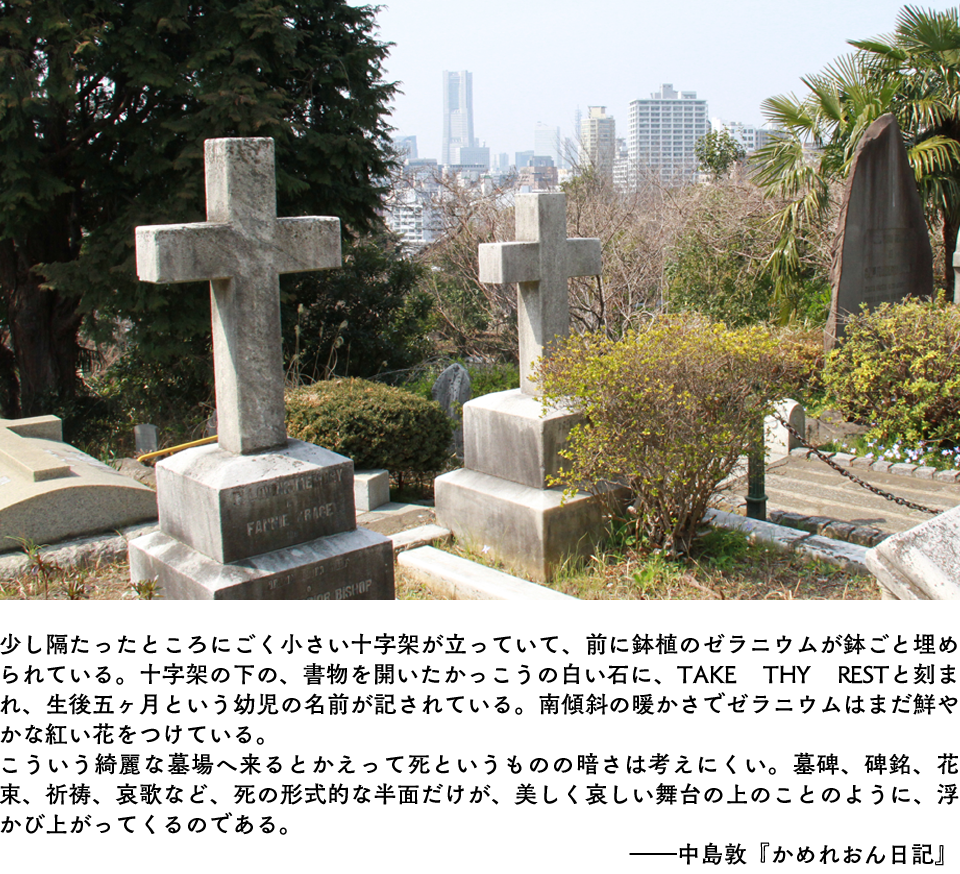

「こういう綺麗な墓場へ来ると

かえって死というものの暗さは考えにくい。」

中島敦の存在を、仮に世界文学の中でとらえるならば、その存在が放つ光芒の美しさはたとえばフランツ・カフカのそれにも比肩しうるだろう。ごく短い生涯。残されたわずかな作品。ともにその小説世界は孤独で、幻想の森をさまようがごとくである。志破れた人が虎となって人を襲い、山中で詩を吟ずるという名作『山月記』の奇譚ぶりは、ある朝目覚めると虫になっていたというカフカの『変身』に通じるものがあるし、保険局に勤めながら小説を書いたカフカと同じく、中島敦は、横浜の女学校(現横浜学園高等学校)に教師として勤めながら想を練った。『かめれおん日記』は、偶然飼うことになったカメレオンの姿に自己を重ねつつ、その衰弱におのれの精神の衰弱を見る日記風の作品で、元町にあった横浜高等女学校に勤務しつつさまざまな思いをめぐらす日々が描かれている。女学校での勤務をおえて近くの外人墓地に立ち寄るのは中島敦の好む日課であった。墓地からは横浜の街を見下ろすことができ、港をゆく船までが見えたらしいが、木々が繁茂しビルが建ち並ぶ現在では、船まで見ることは難しいだろう。それでもなお、この墓地に一歩足を踏み入れてみれば、孤独な作家を慰藉したであろう静寂と木漏れ日は当時のままのようである。